В Минэкономразвития не ожидают торговых ограничений для РФ из-за углеродной системы Китая

Введение Китаем с 2027 года расширенной системы торговли квотами на выбросы углерода в ключевых отраслях — таких как цемент, сталь и алюминий — не должно стать препятствием для российских экспортеров. Об этом заявил Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития, подчеркнув, что Москва намерена активно взаимодействовать с Пекином, чтобы избежать трансформации экологических норм в скрытые торговые барьеры.

По его словам, масштабные шаги Китая в области климатического регулирования подтверждают: глобальная повестка по декарбонизации сохраняет стратегическую значимость, несмотря на периодические колебания в политике отдельных стран, включая выход США из Парижского соглашения. Наоборот, страны глобального Юга — Китай, Индия, Бразилия и другие — всё активнее берут на себя лидерство в реализации «зелёных» инициатив.

Климатическая повестка — не временный тренд, а долгосрочная реальность

Кондратьев отметил, что климатическая проблематика становится всё более центральной в международной экономике. Россия, по его мнению, должна продолжать участвовать в переговорах в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения, чтобы сохранять влияние на формирование глобальных правил. Отсутствие диалога, считает он, означает автоматическое попадание под чужие стандарты без возможности их корректировки.

Расширение китайской системы торговли квотами (СТК) на энергоёмкие отрасли делает её структурно схожей с пограничным углеродным механизмом ЕС (ПКУМ). Однако, как подчеркнул представитель МЭР, пока преждевременно делать окончательные выводы. Ключевым вопросом остаётся методология учёта выбросов — будут ли китайские подходы сопоставимы с европейскими, и как это повлияет на оценку углеродного следа импортируемой продукции.

Цель России — опережающая адаптация

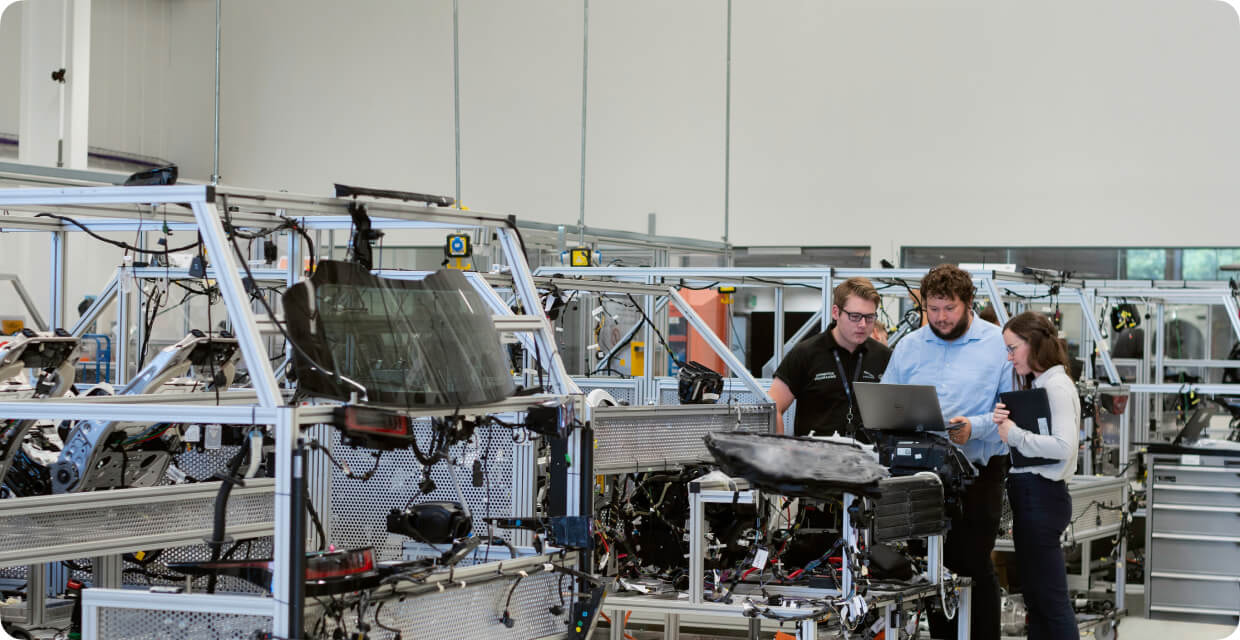

Минэкономразвития считает, что текущая работа по созданию добровольного углеродного рынка в России — включая разработку стандартов расчёта выбросов — направлена не только на внутреннюю модернизацию, но и на подготовку экспортеров к новым условиям. «Мы изначально рассчитывали, что эти меры в перспективе облегчат доступ российских компаний на зарубежные рынки, даже если те ужесточат экологические требования», — пояснил Кондратьев.

Это особенно важно в условиях, когда такие механизмы, как ПКУМ ЕС, уже вступают в активную фазу: с 2026 года импортёры в Евросоюз будут обязаны приобретать углеродные сертификаты. А к 2036 году механизм планируется полностью развернуть, охватив металлургию, химию, цемент, водород и электроэнергию.

Диалог с Китаем — стратегический приоритет

Россия намерена продолжать двустороннее взаимодействие с КНР в рамках профильных форматов, чтобы следить за развитием китайской СТК и своевременно реагировать на возможные риски. Цель — не допустить, чтобы экологические инициативы превратились в инструмент дискриминации. Учитывая объём товарооборота между странами, особенно в металлургии и энергетике, этот диалог приобретает стратегическое значение.

Контекст: Китай и ЕС на пути к «зелёному» регулированию

Китай, как следует из директивы ЦК КПК и Госсовета КНР, планирует к 2027 году охватить системой торговли квотами все ключевые промышленные сектора. Это часть стратегии по ускорению перехода к низкоуглеродной экономике и укреплению внутреннего углеродного рынка.

Европейский союз, в свою очередь, уже запустил ПКУМ: переходный период начался в 2023 году, а с 2026 года начнётся полноценное взимание платы за выбросы. Механизм призван защитить европейских производителей от конкуренции с «грязными» импортёрами и стимулировать глобальный переход на чистые технологии.

Итог: адаптация, а не противостояние

Минэкономразвития не видит в китайской системе прямой угрозы для российского экспорта, но подчёркивает необходимость проактивной позиции. Вместо ожидания внешних требований Россия стремится формировать собственные стандарты, наращивать диалог с ключевыми партнёрами и обеспечивать конкурентоспособность своих товаров в условиях растущего «зелёного» регулирования.

Будущее международной торговли будет определяться не только ценой и качеством, но и углеродным следом. И от того, насколько быстро и гибко отреагирует российская промышленность, зависит её место в этом новом порядке.